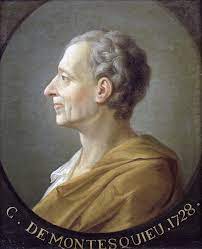

現代の国家の基礎となる「三権分立」を提唱したモンテスキュー。そんな彼の名言には、「恋愛は仕事のない人々の仕事である。」、「自由とは、法の許す限りにおいて行動する権利である。」などがあります。絶対君主制の思想が幅を利かせた時代に先進的な思想で現代の基礎を作った彼の思想を見ていきましょう。

モンテスキューってどんな人?

| カテゴリ | 詳細 |

|---|---|

| 本名 | シャルル=ルイ・ド・モンテスキュー |

| 生年月日 | 1689年1月18日 |

| 出生地 | フランス、ボルドー近郊 |

| 教育 | ボルドー大学法学部卒業 |

| 職歴 | ボルドー高等法院の判事、院長 |

| 主な著作 | 『ペルシア人の手紙』(1721年)、『法の精神』(1748年) |

| その他の業績 | アカデミー・フランセーズの会員(1728年) |

| 死去 | 1755年2月10日、パリ |

| 死因 | 不明(死去直前は視力の低下に悩む) |

シャルル=ルイ・ド・モンテスキュー、通称モンテスキューは、1689年1月18日にフランス南西部のボルドー近郊で生まれました。彼が7歳の時に母が逝去し、その遺産を継承しました。彼はボルドー大学法学部を卒業後、パリに遊学しました。しかし、父の訃報により帰郷し、次いで伯父の死もあってモンテスキュー伯爵を継承しました。彼は25歳でボルドー高等法院の判事となり、次いで院長となりました。しかし、彼はフランスの不合理な法律などに興味がなく、1721年には匿名で『ペルシア人の手紙』を出版しました。この作品は2人のペルシア人イスラム教徒がフランスを訪れ、本国の知人へ手紙でフランスの風俗や出来事を紹介するという体裁を取った風刺作品で、大きな反響を呼びました。37歳の時に高等法院を辞職したモンテスキューは、その後は思想研究と執筆活動に専念しました。1728年にアカデミー・フランセーズの会員に選出されて以降は、3年間イギリスに滞在しました。そして1748年に、社会政治哲学のバイブルともいえる大著「法の精神」を出版しました。晩年は視力の減退に悩まされたモンテスキューは、1755年2月10日にパリで逝去しました。彼の生涯は多くの影響力ある著作と共に終わりましたが、その思想は今日まで引き継がれています。

「モンテスキューの思想」と「三権分立」の提唱

フランスの哲学者モンテスキューは、専制君主制(絶対王政)を否定し、均整と抑制による権力分立制の基礎を築きました。彼はイギリスの制限君主制に習い、「権力を分割する統治形態でこそ政治的自由が担保される」と考え、著書『法の精神』の中で、政治権力を立法・行政・司法の3つに分割する三権分立論を提唱しました。三権分立とは、国家権力を司法・立法・行政の3つに分けることで権力の集中を防ぎ、三権がお互いに監視し合うことで権力の暴走を防ぐことを目的としています。モンテスキューが登場する前の時代では王様が絶対的な権力を持ち、国を支配していました。いわゆる絶対王政です。このような社会では人権は全くと言っていいほど考えられていませんでした。従って三権分立によって国家権力を分散するということは、人権を守ることにもつながっています。モンテスキューの三権分立の考えはフランス人権宣言にも影響を与え、現在までも各国でその制度が取り入れられています。彼の三権分立の考え方は、特定の国の制度を理想としたのではなく、抽象的・観念的に、つまり普遍性を持ったものとして論じたからであった。

モンテスキューとルソー

モンテスキューとルソーは両者とも啓蒙思想家であり、近代の政治思想に大きな影響を与えました。モンテスキューはフランスの法律家で、権力を立法、行政、司法の3つに分散し、1つに集中することを避けようとする「三権分立」を提唱しました。一方、ルソーはロックの社会契約説に影響を受け、「政治の主権は人民にある」という、現代の国民主権の基礎となった「人民主権」を提唱しました。これらの理論は、それぞれが活動していた時代の政治状況に対する反応であり、その後の政治思想や制度に大きな影響を与えました。モンテスキューの三権分立の考え方は、特定の国の制度を理想としたのではなく、抽象的・観念的に、つまり普遍性を持ったものとして論じたからであった。ルソーの人民主権の考え方は、個々人の自由意志に基づいて直接民主制で国家を作り、皆の意見で国家とルールを作り、その国家と契約することで、「皆で決めたルールなのだから皆それに従うのは絶対だ」として、皆の自由意志にもとづいて作ったものにのみ、皆が服従すべきだとしました。これらの理論は、それぞれが活動していた時代の政治状況に対する反応であり、その後の政治思想や制度に大きな影響を与えました。

モンテスキューの名言集(1)

名言1

恋愛は仕事のない人々の仕事である。

名言2

自由とは、法の許す限りにおいて行動する権利である。

名言3

国家の発展度は、人口の多さではなく、人民の自由度によって示される。

名言4

友情とは、誰かに小さな親切をしてやり、お返しに大きな親切を期待する契約である。

名言5

とても良い法律とは、時を得ないものだ。

名言6

人間は考えることが少なければ少ないほど余計にしゃべる。

名言7

法の盾と正義の名を借りて行われることよりも残虐なものはない。

名言8

少しを知るために、多くを学んでおかねばならぬ。

名言9

偉大なことを成し遂げる人は、つねに大胆な冒険者である。

名言10

多くの場合、成功は成功するまでの所要時間を知っているか否かにかかっている。

コメント